你听说过黑牡丹吗?

在夷陵

“黑牡丹”不是花卉

它是以木板为基

作画、雕刻,再以黑墨着色

将雕刻出的图画拓印到白纸上

古老的版画技艺在峡江边传承300余年

被誉为“山野上的黑牡丹”

而它的守护人——

高新章默默耕耘40余载

用执着与坚持

让“黑牡丹”在峡江边摇曳绽放

从山野乡间抢救百年技艺

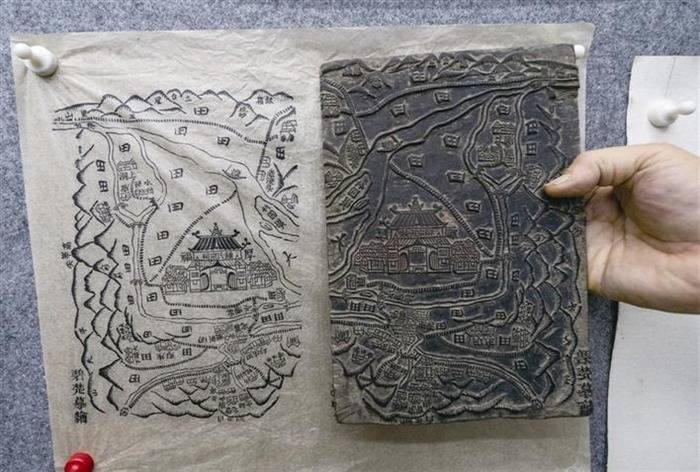

据夷陵县志记载,早在明末清初,夷陵的民间黑白木刻版画就远近闻名。

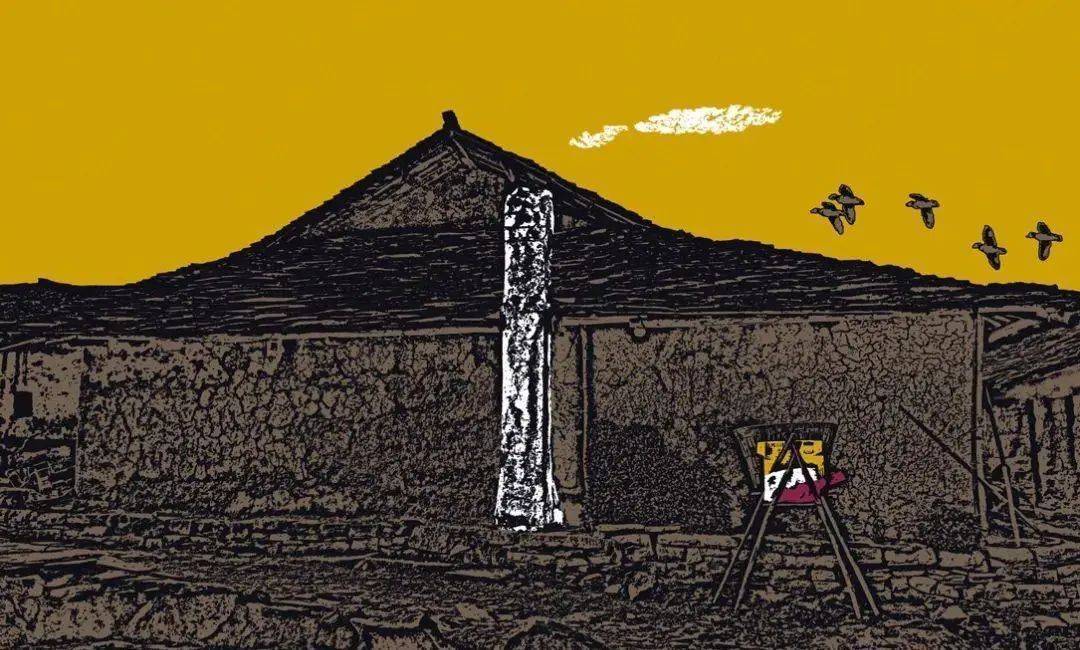

△明末清初的夷陵版画作品

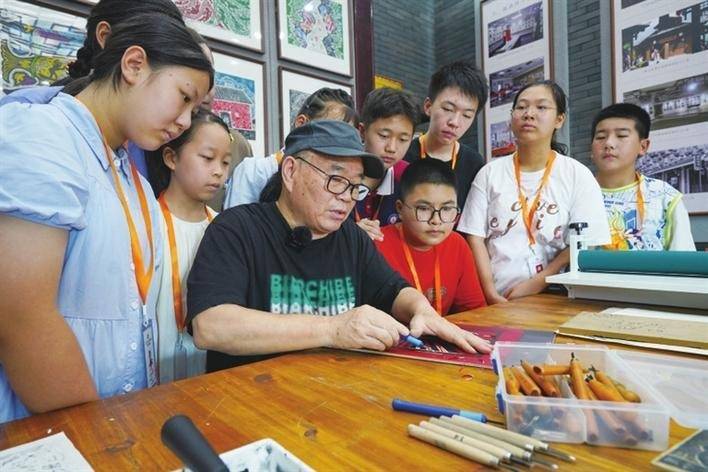

上世纪80年代末,夷陵版画从家族传承、村落传承,迈向社会化传承复兴新阶段,这一濒临失传的古老艺术如雨后春笋,焕发出新的生机。而这一切,离不开一位关键人物——夷陵版画第五代传承人高新章。

高新章出身于民间美术世家,祖上三代都是有名的民间雕版艺人。受家庭影响,他6岁便开始习画。

长大后,高新章进入夷陵区文化馆工作。上世纪80年代,他参加湖北省民间美术资源普查,发现了大量散落在民间的木版画、木雕等作品。看着飘香山野的“黑牡丹”,高新章决定把夷陵木版画抢救出来。

高新章收集了大量珍贵的手稿和资料,随后又起草了《关于复兴宜昌县民间版画的专题调查报告》,开办了首期版画创作培训班。

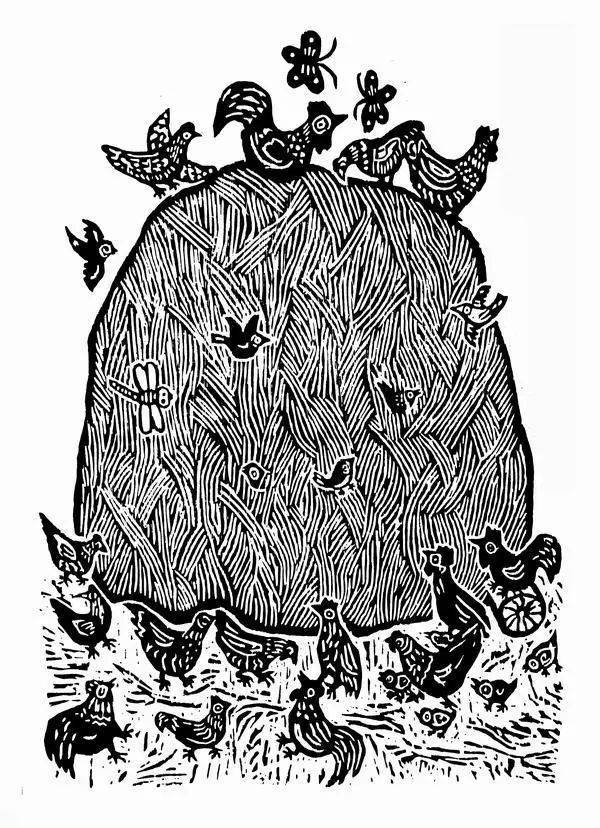

△汪帮琼作品《草垛》

1988年,培训班学员汪帮琼的作品《草垛》获全国农民书画大赛绘画二等奖,夷陵版画热潮再次兴起。

1993年,夷陵区被授予“中国民间艺术(版画)之乡”称号。2013年10月,夷陵版画入选省级非物质文化遗产代表性项目名录。

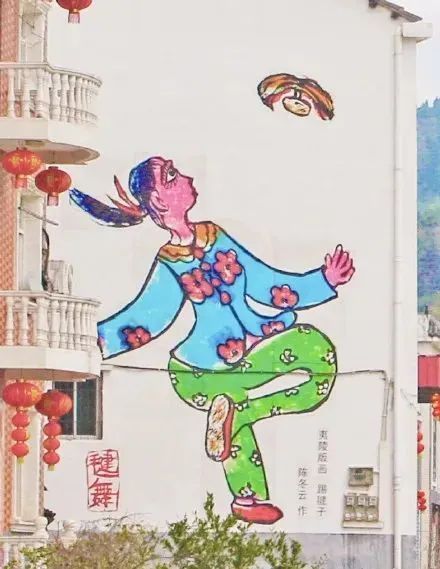

将乡韵土味活态传承

一幅夷陵版画的创作要经过画稿、翻版转稿、雕刻、染色、拓印五道工序。若想完成一幅长40厘米、宽60厘米的传统夷陵版画,最快也得一周的时间。

“速度是慢一些,但我们还是坚持传统工艺。”高新章说,夷陵版画的木刻传统不会因为技术的更迭而改变,作品最核心的乡土韵味,也不会因时代的变迁而消失。

仔细欣赏夷陵版画你会发现,图形总是比例失调,刀刻痕迹时常粗细不一、长短不均。

△高新章作品《有白烟囱的老土屋》

“这是因为夷陵版画没有特定的创作手法和要求,追求的就是写意自在。”高新章介绍,辨别夷陵版画的最快方法,就是观察人物是否侧脸正眼、黑脸白眼、大手大脚、粗臂壮腿。

“夷陵版画总是通过失调的比例、朴拙的造型、随性的刀法、克制的五彩,把峡江农耕文明的真挚情感转化为‘现代图画民谣’。”高新章说。

在培训中,高新章从不为学员们的创作设限,总是鼓励大家画出自己心中最想表达的内容,即使夸张、粗犷甚至俗气都没关系。

“创作者都是农民,版画展现的就是乡间最真实的样子,表达的都是田野里最朴素的情感。这不就是我们要传承的最核心的内容吗?”高新章说。

从1988年首期版画创作培训班开班到现在,高新章已培养学员800余名。

在木板上探索新业态

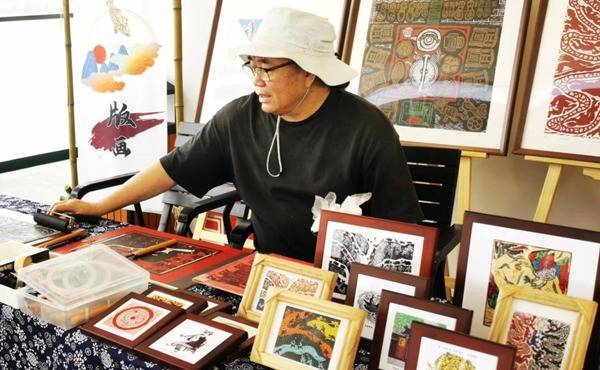

夷陵版画的继承人有了,如何让他们依靠作品吃上“艺术饭”,是高新章目前最关心的问题。

“我们尝试做了一些家庭装饰画、瓷版画还有文创产品,也是希望版画可以以一种更加贴近大众生活的方式,走进千家万户。”高新章说。

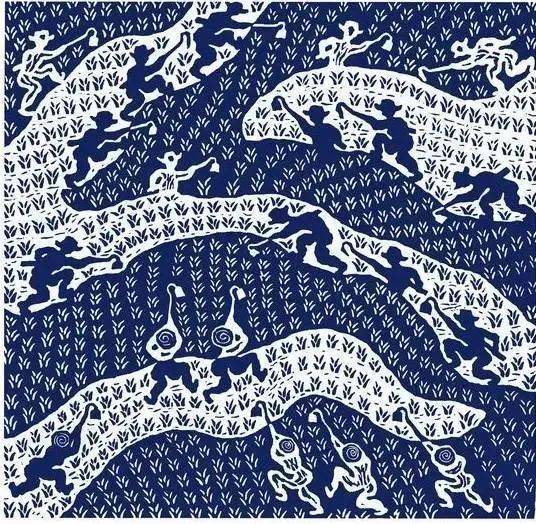

△张定虎《大地绣锦》荣获2002年获全国农民画联展优秀奖

与此同时,他积极探索“作坊+画院+基地+网店”艺术体验产业模式,通过三峡版画研究院与100余名民间艺人签约,定期辅导创作并收购作品,鼓励民间艺人成立版画家庭作坊,在景区打造民间版画连锁作坊,带动一批农民版画家增收致富。

“还要继续创新。”高新章说,文化精神和代表符号要坚定不移地传承下去,但作为在市场上售卖的文化产品需要思考受众的喜好。这就要求艺术家们打破常规,在题材和形式上进一步创新,以适应市场需求。

现在的夷陵版画

既守着老传统,又玩出新花样

那些木板上

既有老祖宗传下来的技艺

也有全新的艺术表达

这门刻在木板上的手艺

正用刀刻和油墨

续写着长江边千百年来的故事

夷陵发布

来源/夷陵发布综合三峡商报

责编/张玉婷审核/邱天星 高秉龙

监制/袁平

夷陵要闻

□ 全区工业高质量发展和优化营商环境大会召开

□ 做强工业“主引擎” 锻造高质量发展硬实力

□ 全省“最大单”水土保持生态产品价值转化交易成功签约

往期回顾

□ 【全城征集】寻找夷陵暖心故事:你的感动,值得被看见!

□ 央视聚焦!百里荒凭啥火了?

□ 重要进展!宜昌高铁新城建设新动态→

聚富配资-聚富配资官网-南京网上配资-前十证券公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。